象征人民政权的新中国第一枚“国印”

2022-02-19

中国电源产业网

导语:1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府在北京成立。在中国共产党历史展览馆,陈列着新中国第一枚“国印”——中华人民共和国中央人民政府印章。它曾经是国家主席或中央人民政府颁发各种法令、命令、指示和行使其他权力时钤印公文的凭证信物,是人民政权赋予中华人民共和国中央人民政府最高权力的象征。

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府在北京成立。在中国共产党历史展览馆,陈列着新中国第一枚“国印”——中华人民共和国中央人民政府印章。它曾经是国家主席或中央人民政府颁发各种法令、命令、指示和行使其他权力时钤印公文的凭证信物,是人民政权赋予中华人民共和国中央人民政府最高权力的象征。

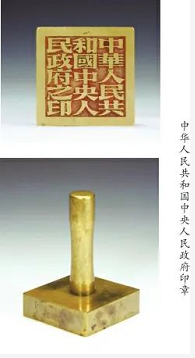

这枚国印是国家一级文物。印面边长9厘米、章体厚2.5厘米、柄长10.9厘米。国印正面阳文镌刻繁体宋体字“中华人民共和国中央人民政府之印”。印文搭配对称、严谨,印痕字迹隽秀清晰、庄严大气。背款采用刀头倾斜、尖錾挑的镌刻手法,阴刻有印文和启用时间、序号:“中华人民共和国中央人民政府之印一九四九年十一月一日第一号”,字口清晰、纤秀。制作使用的铜料与其他政府印信相比密度大、黏度大、兑铵多,质地较硬。国印方形圆柄,印柄与印体分别铸造,旋接而成,铜色柔和,制作精细。它作为新中国成立初期,中央人民政府代表人民行使政权的亲历者,向参观者默默地讲述社会主义革命和建设时期的历史。

随着解放战争取得决定性胜利,筹建新中国的任务提到中共中央的议事日程。1949年6月,新政治协商会议筹备会第一次全体会议在北平(今北京)召开。会议推选毛泽东为筹备会常务委员会主任,周恩来、李济深、沈钧儒、郭沫若、陈叔通为副主任,李维汉为秘书长,余心清、齐燕铭为副秘书长。周恩来委托陈叔通办理为中央人民政府及其所属和附属机构治印之事,齐燕铭负责具体工作。

齐燕铭既是一名精明能干的组织领导者,也是一位颇具眼力的书画篆刻艺术行家。为了刻治好这枚国印,他邀请京城治印名家张樾丞、顿立夫、唐醉石和魏长青共同研究探讨。

张樾丞,1883年出生于河北新河县,读过几年村塾,略通文墨,但他天分很高,写得一手好字。14岁时张樾丞来到北京琉璃厂益元斋刻字铺当学徒。面对前人的印谱,张樾丞朝夕揣摩,大有所得。出师后,自定润格,专以刻字为业。他为梁启超所书“龙飞虎卧”刻字,此字刻出,名声大震,被内行人称为“铁画银钩”,得“铁笔圣手”美名。1912年,一举成名的张樾丞自立门户,在琉璃厂来薰阁琴书处开业治印,店号“同古堂”。求其治印者日多,京津地区的名人都以能拥有张樾丞刻印为荣。

1949年8月19日,“政府印铸问题座谈会”在北京饭店举行,张樾丞等14人出席。会议制定了新中国政府印信的“型式”“字体”“质料”“字文”等印铸问题,同时修正通过“中央人民政府政务院印铸局组织条例”。9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,会议通过《中华人民共和国中央人民政府组织法》等文件。“中华人民共和国”国名以合乎法律规定的形式确定下来,国印印文“中华人民共和国中央人民政府之印”也随之被最终正式确定。

为了刻治好国印,精于刻铜艺术并篆刻技艺卓绝的张樾丞开始了紧张的准备工作,翻资料,找印谱,画出了隶、宋、汉篆、秦篆4种字体的印样。随后张樾丞将印样交给齐燕铭。齐燕铭立即将印样呈送中央领导审阅。为了让群众都能看得懂,毛泽东最终选定了宋体字的印样。

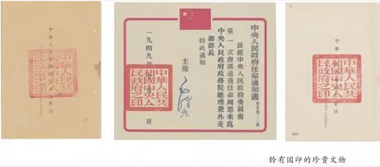

镌刻国印有极严格的特殊规矩,刻治完成后不允许打样留底。交付前,四角都要高出一点,不能是平的。待国印正式启用前再磨平,名曰“启封”。1949年10月31日,国印正式镌刻完成并上交启用。据考证,关于颁发人民革命军事委员会铜质印信壹颗的“中央人民政府令”(1949年10月31日9时签发),是目前发现最早钤有国印的文件。中国共产党历史展览馆展出的“中央人民政府委员会第一次会议通过任命周恩来为中央人民政府政务院总理兼外交部部长的通知书”“中央人民政府委员会第八次会议通过的《中华人民共和国土地改革法》《中华人民共和国工会法》”等珍贵文物都钤有国印。

1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议召开,制定了《中华人民共和国宪法》。按宪法规定,全国人民代表大会为最高国家权力机关,国务院为最高国家权力执行机关。至此,中华人民共和国中央人民政府及其所属和下属行政机关的印信完成了它们的历史使命,全部上缴给新的中央人民政府——国务院。1959年5月,国务院秘书厅将这批珍贵的政府印信拨交中国革命博物馆(今中国国家博物馆)珍藏。

如今,国印不再履行它的职责,静静地陈列在展厅中。但它是人民政权的真实见证。它见证着那段不平凡的峥嵘岁月,见证着我们党团结带领全国各族人民在一个有着几千年封建社会历史的国家实现了最广泛的人民民主,人民真正成为国家、社会和自己命运的主人。(来源:学习时报)

编辑:中国电源产业网

来源:电源协会党支部

标签:

下一篇:好家风贵在“守常”

相关信息

MORE >>-

产业发展,总书记强调不能喜新厌旧

在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班开班式上,习近平总书记强调,产业发展不能一哄而上、跟风冒进,更不能喜新厌旧、把传统产业优势丢掉。对于“喜新厌旧”四个字,总书记指出,这个旧,不是指的落后,而是“我们传统的既有优势不能丢”。

-

学讲话 悟思想⑪让权力在阳光下运行

公开是提升治理效能的重要举措。让权力在阳光下运行,是规范用权、强化监督的有效途径。在二十届中央纪委五次全会上,习近平总书记再次以阳光为喻,对权力公开透明运行提出明确要求。

-

做好小事,扛过难事,静成大事

刀在石上磨,人在事中练。人生在世,要经历很多事,每件事都是来考验和提升我们的。小事修炼心性,难事磨砺心智,大事沉淀心境。一个人能不能成大器,就在于怎么面对这三件事。

-

把话说到点子上,是一种能力

人生路上的许多美好,都源于一次恰到好处的表达。它能让努力被认可,让善意被感知,让彼此的距离悄然拉近。精准是表达的核心,会说是前行的底气。而这份珍贵的能力,就藏在每一次开口、每一次思考的日常里。

-

“开年第一课”,干部群众这样学、这样干

连日来,广大干部群众认真学习习近平总书记重要讲话精神。大家表示,要以习近平总书记重要讲话为指引,保持战略定力,增强必胜信心,努力实现“十五五”良好开局,奋力开创中国式现代化建设新局面。

-

深刻领悟“四个过硬”的殷殷嘱托

习近平总书记在二十届中央纪委五次全会上强调,要按照政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬的要求,着力锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415