万钢: 向中央建议:将氢能作为能源管理而非危化品处理

2018-11-21

中国电源产业网

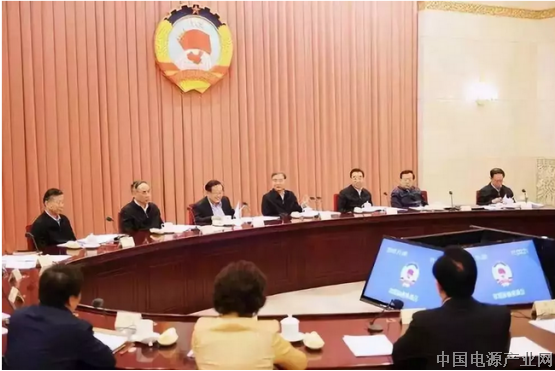

导语:11月9日,十三届全国政协第十四次双周协商座谈会在北京召开。工信部、国家发改委、科技部、财政部等四部委的负责人现场作了互动交流。

11月9日,十三届全国政协第十四次双周协商座谈会在北京召开。工信部、国家发改委、科技部、财政部等四部委的负责人现场作了互动交流。

本次双周协商会主题聚焦“促进新能源汽车产业健康发展”,全国政协副主席万钢、全国政协副主席张庆黎、夏宝龙、辜胜阻出席会议,包括许家印、李稻葵、竺延风等10位全国政协委员及王传福、李斌等2名企业代表与会。

为开好本次双周协商座谈会,此前,万钢带队,致公党中央与全国政协经济委员会组成调研组,赴北京、上海、浙江、广东等四省市调研,召开8场座谈会,与85位政府部门及企业家代表进行交流,实地走访企业19家,涉及不同所有制,涵盖上下游全产业链。

在本次会议上,与会人士纷纷认为,我国新能源汽车产业正处在政策驱动向市场驱动过渡的关键阶段,要研究制定面向2035年新能源汽车发展战略规划,尽快明确分类别、分地区的禁售燃油车时间表,稳定产业发展预期。

此外,还要优化财政补贴政策,提前明确补贴退坡时间节点。鉴于发展阶段特点,燃料电池汽车在2025年前应继续给予财政补贴。

全国政协副主席 万钢

全国政协副主席万钢说:纯电动汽车和燃料电池汽车各有优势,面向量大面广的远程公交、双班出租、城市物流、长途运输等市场需求,应及时把产业化重点向燃料电池汽车拓展,鼓励骨干企业和有条件的地方开展区域商业化运营示范,实现汽车产品型谱电动化全覆盖。他还指出,相比之下,建设氢能基础设施任务更加艰巨。建议有关部门研究借鉴欧美等国经验,将氢能作为能源管理而非危化品处理,在制定新的发展规划过程中,尽快破除制约氢能和燃料电池汽车发展的标准检测障碍和市场准入壁垒。

全国政协常委 欧阳明高

全国政协常委欧阳明高说:氢能燃料电池技术是全球公认的新能源领域革命性技术,其在交通领域的应用又是重中之重。

我国开创了燃料电池混合动力技术特色,但要大规模产业化还需解决燃料电池“卡脖子”技术及其高成本问题,尤其是燃料电池“芯片”——膜电极技术和高比能量低成本车载储氢瓶技术。他建议将车用燃料电池技术作为“十四五”国家重点专项,力争实现燃料电池汽车技术革命性突破。还要充分认识氢能与燃料电池技术的复杂性,借鉴全球通行做法,开放创新,尽快建立具有全球竞争力的氢能燃料电池产业链。

全国政协委员 胡军

全国政协委员胡军说:目前调研发现,与日韩欧美相比,我国氢燃料电池产业链已全面落后。相关企业和投资者反映的问题主要有两个:

一是,加氢站立项审批难,涉及国土、住建、规划等诸多部门,环节较多,缺乏明确统一的审批流程,希望能尽快建立有效的协调联动机制。

二是,燃料电池用氢在我国仍按照传统危化品管理。国外发展氢能源的国家大都将氢气作为新能源管理,很多加氢站跟加油站建在一起。希望能科学分析燃料电池用氢的安全性,确定安全合理的氢管理模式。

国家发展和改革委员会副主任林念修说:氢能利用是能源产业发展的重要方向,同时也是新生事物,尚无成熟经验。当前,氢燃料的生产、储运、供应体系不够完善,需要进一步加强氢能产业发展问题研究。

建议在有条件的地方、特定区域可进行示范应用、循序渐进。下一步,国家发展和改革委员会将不断完善政策,推动氢能利用及氢燃料电池产业健康发展。

编辑:中国电源产业网

来源:新华社人民政协网

标签:

相关信息

MORE >>-

曲道奎:将具身智能炒作成人形机器人,就是在制造行业泡沫

中国机电一体化技术应用协会会长,曲道奎见证了2025年具身智能产业的“火热发展期”,在上海国际具身智能产业博览会期间,曲会长接受了经济观察报的专访,他表示,具身智能已从技术探索的“深水区”走向产业应用的“主战场”,2026年不仅是具身智能商业化落地的关键之年,更是产业从“概念热”走向“产业强”的跨越之年。

-

王继宏:当万物皆可机器人,是我们正在迎来“泛机器人化”时代

什么是泛机器人化?泛机器人化是指机器人技术与社会生产、生活各领域的深度融合,逐步形成“万物皆可机器人化”的趋势。其核心是通过人工智能(AI)、物联网(IoT)、5G、传感器等技术,赋予更多设备、系统甚至环境以自主感知、决策和执行的能力,推动机器人从单一功能工具向智能化、网络化、协作化的方向扩展。

-

专家深度解读“钠离子电池”:走出实验室后,它能改变能源的未来吗?| 2026十大突破性技术

在元素周期表上,钠就排在锂的正下方。作为同门师兄弟,它们有着极其相似的化学性质。然而,在过去的三十年里,锂离子的光芒几乎盖过了一切,而钠离子却长期被锁在实验室的冷宫里。故事要从 20 世纪 70 年代说起。

-

欧阳明高:中国动力电池发展历程、技术进展与前景展望

“新能源汽车蓝皮书(2025)”专家视点篇,围绕产业形势、技术发展、政策走向以及2024年行业热点问题(如价格战、融合发展、全球化、车路云一体化等方面)共收录了9位专家的精彩评述,殷殷之心,拳拳可见。

-

威访谈·开局“十五五”丨夯实基本盘培育新动能 奋力开创新型工业化新局面——访工业和信息化部党组书记、部长李乐成

2026年是“十五五”开局之年。如何确保工业经济平稳增长?怎样加快推动科技创新和产业创新深度融合?新华社记者采访了工业和信息化部党组书记、部长李乐成。

-

台达张彦和:800V直流供电架构,算力运维的“破局者”与“节能键”

2025年11月21日,台达参与主编的《数据中心800V直流供电技术白皮书》2.0发布, 标志着800V直流供电架构从“技术理论”正式走向“落地实操”。

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415