车企向出行服务商转型必须进行彻底的革命

2018-11-06

中国电源产业网

导语:车企向出行服务商转型,首先要彻底转变传统的产品思维方式,由产品思维向互联网用户思维、服务思维以及生态系统思维转变。产品思维,是指车企提供产品主要是基于产品功能、质量和成本的考虑,汽车设计理念更多的是从机械工程师思维出发,而非用户。

彻底转变思维方式

车企向出行服务商转型,首先要彻底转变传统的产品思维方式,由产品思维向互联网用户思维、服务思维以及生态系统思维转变。产品思维,是指车企提供产品主要是基于产品功能、质量和成本的考虑,汽车设计理念更多的是从机械工程师思维出发,而非用户。这种思维必须转变:第一,积极拥抱互联网思维。在互联网等技术的快速发展与应用下,车企传统的思维受到了冲击,原来汽车与互联网可谓泾渭分明,但近几年电动化、互联化、自动驾驶等技术的发展使得汽车与互联网的界限逐渐模糊甚至消失。谷歌、苹果以及BAT等互联网巨头率先打破边界,跨界进入汽车产业,随后蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等造车新势力携带互联网思维进入造车行业,这些入侵的“野蛮人”欲以互联网思维重新定义汽车。互联网思维就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下,对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。造车新势力的互联网思维强调用户,以用户体验为核心,对市场、用户需求进行深入调查后,按照用户的需求创造产品,以互联网思维进行汽车研发、生产、制造,实现汽车智能化,并以操作系统+应用平台的方式实现更多功能模块。第二,树立服务思维。共享出行等新业态的崛起转变了用车方式,消费者从购买产品向购买服务转变,促使未来汽车企业从制造商向运营服务商转变,汽车企业不再简单的卖产品,而是提供服务,车不再是工具,而将变成一个入口,车企通过其向用户提供出行服务以及其他增值服务,因此服务思维对车企来说必不可少。第三,培育生态系统思维。车企要基于服务场景,着眼于建立自己的“朋友圈”,与他们共同合作,一起为客户提供出行服务。

出行战略要清晰明确

车企向出行服务商转型要有清晰明确的战略规划。从我们对国内外十几家车企的出行布局分析中发现,目前大多数车企在出行上并没有明确的长远战略发展规划,仅有简单的企业转型目标,仅少部分企业明确在做什么,如大众、丰田、通用、戴姆勒,而大多数企业更多的可能是跟风,别人干什么,自己也跟着干什么,完全没有想明白布局出行的意义。车企要想转型成功,必须通过匹配内部资源和能力,明确出行业务在企业中的战略定位,制定清晰明确的出行业务长远发展战略规划,要达到什么样的目标,布局哪些出行业态,采取什么样的发展路径和策略,投入哪些资源(资金、人员、车辆等),要培育什么样的能力,等等。只有目光长远,出行战略规划清晰,坚定执行,车企才能一步步向着出行服务商转型。

创新组织与管理

车企普遍存在体制僵化、管理效率低下等弊病,导致市场反应能力不足,且不利于留住人才。相比之下,互联网科技公司、造车新势力在体制和管理上相对灵活,薪资也更有吸引力,且开放、创新、自由的企业文化能够调动人才的积极性。如果车企做出行还在旧的组织结构与管理体制下,受到的束缚和限制较多,则成功率可能较低。车企如果想要实现成功转型:一,必须彻底创新管理体制,打破僵化体制限制;二,重塑企业的组织结构,实现扁平化管理;三,打破目前的组织和管理框架限制,另行单独设立新组织,聘请职业经理人,完全实施市场化运营。

在组织和管理创新上,国外车企正在做这方面的尝试,如戴姆勒计划将5大事业部重组为三家新公司,即移动出行集团、货车/巴士集团和梅赛德斯奔驰集团,其中移动出行集团未来主要从事金融与移动出行服务。戴姆勒组织架构的调整,充分彰显了企业转型变革的决心与信心。另外还有戴姆勒将旗下的汽车共享出行业务Car2go与宝马的DriveNow进行了合并,将以50:50的股比合资成立一家移动出行领域的新公司。将出行业务单独拆分出来或者设立全新的市场化组织,原因有两方面:一方面是新业务更具吸引力,便于融资;另一方面是实现更加灵活的决策机制,新业务的发展必须要求快,这必然要求更加精简、扁平的决策机制,而这是庞大的车企集团无法提供的。重塑组织结构或设立新的组织,可以大大提高新业务发展的自由度以及速度。在车企向出行服务转型的过程中,车企要将竞争对手转变为互联网科技公司如谷歌、苹果、滴滴、Uber等,要以这些公司为对标,彻底创新自身的组织与管理,才有可能在未来胜出。那些没能及时转变,维持旧有组织与管理的公司,将不得不在巨变的商业环境裹挟中艰难应付,甚至消亡。而主动求变、拥抱新技术的公司,将通过新技术的应用和组织变革,重新确立市场领导者的地位。

构建新的生态圈

产业创新发展的关键取决于其能否有一个健康的生态系统。服务型制造的发展是对原有产业价值链条的重构,车企需要在新的生态系统中重新确定自己的价值地位。车企发展出行服务,要立足于出行构建新的朋友圈与生态圈。构建出行生态圈需要遵循的原则是:价值提升、多元组合、互为入口、优势互补以及共生互生。出行服务的兴起,在一定程度上改变了过去的传统汽车生态圈,车企需要在新的出行生态系统中找准自己的定位,尽快塑造和构建新的朋友圈。主要包括以下几类合作伙伴:一是科技型企业,这些企业在车联网、人工智能、区块链等技术方面有较强的优势;二是自动驾驶解决方案提供商,如百度阿波罗、谷歌Waymo、安波福、博世等;三是车队管理商,提供大量的自动驾驶车辆,负责车辆的安全检查、维修保养等;四是出行服务商,各类出行业态如共享(电)单车、共享巴士、公交、地铁的服务提供商;五是信息提供商,如娱乐信息、车载广告、在线购物、网络会议、5G通信、高精地图等;六是能源及基础设施提供商,包括电力供应商、分布式能源提供商以及充电设施运营商和加氢站设施运营商等;七是停车位提供方,在无人驾驶真正实现之前汽车共享还需要大量的停车位资源支撑;八是地方政府及其他。面向出行服务,只有采取跨界融合、报团取暖,不断扩大自身的朋友圈,构建完善的生态圈,才能在产业发展过程中提前布局卡位,保持竞争优势。

构建新的出行生态圈

采用灵活的战术组合

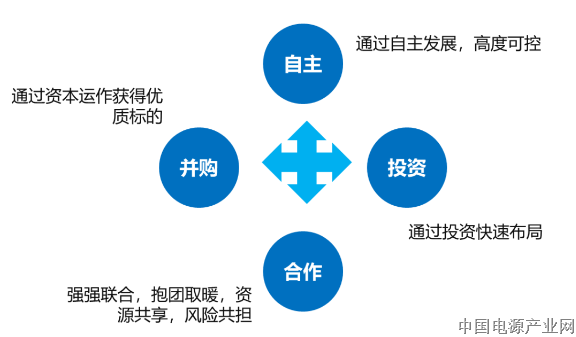

在打法上,车企要采取灵活的战术,多种策略并举。通过前文分析我们发现,目前车企主要通过自主、合作、投资和收购等四大途径来实现出行领域的业务布局。自主的优势在于高度可控,劣势在于发展可能较慢;投资优势在于能够快速实现出行业务布局、实现“卡位”,劣势在于难以与业务形成协同;合作优势在于资源和利益共享、风险共担,劣势在于双方未必尽心尽力,且容易发生控制权争夺;收购优势在于快速获得优质标的,降低出行领域的试错风险,劣势在于文化、团队、业务、人员整合难,收购风险较高。以上四种布局出行的方式各有优劣,车企在发展过程中,要综合匹配自身的资源与能力,采用灵活的打法,最好选择多种方式组合的策略,以实现出行业务的快速发展,提升市场份额和竞争力。在出行竞争环境日益复杂的形势下,单一打法无法满足企业向出行服务转型的发展需要。

车企发展出行服务要采取灵活的战术组合

注重新能力和人才培养

在向出行服务商转型的过程中,对车企提出了新的能力要求和人才需求,车企需要注重新能力的培育、人才引进与培养。车企要着重培育软件创新能力,大数据获取、处理、分析与应用能力,出行核心算法能力,线上线下运营服务能力以及用户洞察能力。车企发展出行服务需要多样化的人才需求,如底层技术、大数据分析、软件开发、行业知识、解决方案构建、商业模式创新、规划运营等等。满足多样化的人才需求,车企要注重引进和培育复合型人才,如信息技术与运营技术的复合型人才。同时车企想要吸引和留住高端技术人才,必须做出两大改变:一是改变传统车企的薪酬制度,对标互联网科技公司设立新的、富有新引力的薪酬制度;二是改变传统车企的企业文化,对标互联网科技公司建立开放、创新、自由、协作的企业文化。

(来源:中国电动汽车百人会,

《向出行服务商转型》)

来源:

标签:

相关信息

MORE >>-

2025年经济形势分析和2026年经济走势预测

2025年我国经济运行总体平稳,基本实现了经济增长率的预期目标,但同时仍然面临较多问题:国际环境复杂多变,内需明显不足,房地产市场持续低迷,地方政府债务问题严峻,内卷式竞争激烈。未来一段时间,我国经济会将面临生产过剩局面。

-

阳光电源与HVDC

当 ChatGPT 每一次应答背后是成百上千颗 GPU 高速运转,当数据中心的耗电量直逼中小型城市,电源技术的升级已经不是 “选择题” 而是 “生存题”。英伟达 800 伏高压直流(HVDC)白皮书的发布,就像一声发令枪,让这个隐藏在算力背后的赛道彻底站上风口。

-

专家深度解读“钠离子电池”:走出实验室后,它能改变能源的未来吗?| 2026十大突破性技术

在元素周期表上,钠就排在锂的正下方。作为同门师兄弟,它们有着极其相似的化学性质。然而,在过去的三十年里,锂离子的光芒几乎盖过了一切,而钠离子却长期被锁在实验室的冷宫里。故事要从 20 世纪 70 年代说起。

-

“十五五”电力行业高质量发展的战略抉择——电力筑基 绿脉领航

站在“十四五”收官与“十五五”谋划的历史节点,电力行业已不再是单纯的能源供给载体,更成为支撑“双碳”目标、赋能新质生产力、保障国家安全的核心基础设施。作为新型能源体系的核心组成部分,电力行业的转型成效直接关系到经济社会高质量发展的成色。

-

2026年人工智能(AI)十大趋势

中央广播电视总台联合工信部中国电子信息产业发展研究院、中关村科学城管理委员会、武汉东湖新技术开发区管理委员会、中

国科学技术大学、华中科技大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院、合肥人工智能与大数据研究院、科普中国等机构研究发布2026年人工智能十大趋势。 -

固态电池供应商备战2027:目标定好了,路线还在争

经济观察报采访多位固态电池供应商后了解到,从负极材料、电解质的技术路线分歧,到核心设备供应短缺,整个供应链距离量产目标还有不小的差距。更关键的是,部分电芯生产所需材料,目前仍停留在“真空手套箱”实验室制备阶段,不具备量产条件。

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415