充电桩之殇——倒闭、退市、收购为何纷至沓来?

2018-08-20

中国电源产业网

导语:很多充电桩企业只是盲目进入市场,违背了消费需求和市场规律,倒闭的只会越来越多。

文丨左茂轩

伴随电动汽车高速发展,顺势迎来风口的充电桩行业,却在行业发展初期便进入洗牌阶段。

7月31日,深圳容一电动科技有限公司(以下简称“容一电动”)发布了公司解散公告,公告称因研发资金投入过多,未能及时转化为效益;因融资方式不当,公司运营财务成本过高。公司近年来持续亏损,已无法继续经营,公司于2018年7月31日依法解散,进入清算程序。

这不是第一家宣布倒闭的充电桩公司。今年以来,在充电桩行业,倒闭、停运、退市、收购等消息时有出现。

不久前,北京富电绿能科技股份有限公司宣布正式退出新三板。今年年初,有消息称深圳充电网科技公司因资金链断裂而停止运营,深圳市沃尔核材股份有限公司以人民币800万元受让聚电网络48.776%的股权,成为其第一大股东。

从2014年起,我国全面开放纯电动汽车基础设施建设市场,大力鼓励社会资本投资充电桩建设,一大批充电桩公司应运而生。

由中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称“充电联盟”)等单位联合编制的《2017~2018年度中国充电基础设施发展报告》统计数据显示,截至2017年12月,公共充电桩保有数量21.4万个、同比增加48.6%,私人充电桩数量23.2万个,两者合计超过44万个。

行业尚处于发展初期,高投资、回报周期长、盈利模式不清晰等问题随之而来。除了少数几家头部企业已经完成相对完整和成熟的商业布局之外,部分融资难、持续亏损的企业则处于更加尴尬的位置。

“很多充电桩企业只是盲目进入市场,违背了消费需求和市场规律,倒闭的只会越来越多。”8月6日,全国乘用车市场信息联席会秘书告诉智库君。

倒下的不只一家

容一电动成立于2003年,2014年对外宣称开始打造电动汽车电能产业链。2016年5月容一电动变更工商信息,公司名称由容光机电设备有限公司变更为容一电动科技有限公司,经营范围从五金制品、模具、机箱、微波电子元器件等变更为充电设施部件制造。

进入充电桩行业,容一电动属于“半路出家”,打法显得颇为激进。

智库君查看容一电动官网发现,就在2016年5月容一电动正式变更工商信息不久后,公司内部启动挂牌新三板工作。当时,公司的注册资本只有3028万元。显然,对于重资产的充电桩行业,容一电动希望通过抢占充电桩行业的风口吸引投融资以发展相关业务。

“有的中小企业看到了新能源汽车的红利,选择进入充电桩行业,看上去更像是跟风,本身没有成熟的技术,也没有足够的资金维持发展,在市场上根本没有竞争力。”一位充电桩运营商高层告诉智库君。

上述人士进一步表示,充电桩行业对资金的需求极高。据了解,一个普通充电桩的建设成本在2万元左右,而快充充电桩的建设成本则在10万元以上。加上场地租借、后期运营的费用,短期内需要投入大量资金,而成本回报的周期很长。

资金链出现问题的充电桩企业不在少数,即便是上市公司也不得不面临业务扩张带来的资金压力。

2015年,富电科技通过资产置换成功入主新三板上市公司北京威力恒科技股份有限公司,随后将上市公司改名为富电绿能。今年7月9日,富电绿能发布公告表示因未按规定时间披露《2017年年度报告》,被新三板终止挂牌交易处理。

事实上,根据富电绿能在今年2月28日发布的2017年业绩快报,该公司2017年营收9.03亿元,归属于母公司净利润4153.03万元。尽管如此,为扩张充电桩业务,富电绿能急需更多资金。

此前,富电绿能曾经两次发布融资公告,希望通过发行股票融资8亿元人民币,但均未能成功。

融资难,富电绿能最终选择退出新三板。也有消息称,退出新三板是富电绿能为了企业更好融资而主动选择的退出,下一步富电绿能准备到港股上市。

充电桩行业需要背负重资产,在早期难以盈利的状况下,只有拥有雄厚资金的玩家才能持续发展。而资金实力薄弱或者没有稳定的融资渠道的企业,将面临严峻的生存考验。

市场化难题待解

根据7月16日公安部交管局发布的数据显示,截至今年6月底,新能源汽车保有量达199万辆,其中纯电动汽车162万辆。

电动车高速增长的同时, 充电桩建设成为了发展过程中的关键环节。根据国务院制定出台的加快发展充电设施建设意见,到2025年要满足500万辆车的充电任务要求,要新建480万个桩,1.2万个站,几乎做到一车一桩。

“未来,私人充电桩的需求会很大。一车一桩才是消费者购买电动车的基本推动方式,而公共充电桩主要适用于专用车、公交物流车等领域。除了北京等资源紧缺的城市之外,其他地区的消费者私人桩的使用会更广。”崔东树表示。

充电桩行业时时未见盈利,背后面临的是公共充电桩市场化难题。一方面,是运营企业充电桩使用效率低、盈利艰难,另一方面,则是部分地区资源紧张,消费者找桩难,使用体验差。

8月5日,智库君来到来到北京市朝阳区五环外一家由国网运营的充电站。该充电站拥有4个充电桩,显示可充电状态。但是在当天下午14时至15时30分,未见电动汽车前来充电。附近的居民告诉智库君,未看到有电动车来此充电。

随后,智库君在海淀区某一装有两个公共充电桩的小区了解到这两个充电桩同样处于长期闲置的状态。该小区的物业人员告诉智库君,小区内车位有限,充电桩经常被当作燃油车的停车位使用。

智库君了解到,电动车车主目前面对的问题恰恰是在某些地区找不到充电桩、或者充电桩被燃油车占用。

“城市核心地段的地皮很难拿,带桩的停车位资源有限。但是,其他地方的充电桩使用率相对较低。”有业内人士告诉智库君。

崔东树告诉智库君,从行业的规律来看,最合理的车桩比应该是1:1。拥有一个私人充电桩是消费者的内在需求。

但是,近年来国家和地方有关部门陆续出台了充电桩相关政策,鼓励民营企业建设充电桩。尽管公用充电桩目前主要依靠收取电费和服务费度日,商业模式还不够清晰,但却涌现了一堆企业入局。

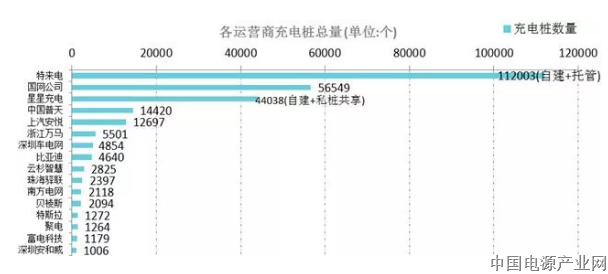

根据中国充电联盟的数据。截至今年6月,公共充电桩运营规模超过1000台的充电桩企业共有16家。但这16家的运营规模差距较大,大致可分为三个梯队。

第一梯队的特来电、国家电网、星星充电,已经形成了相当庞大的市场运营规模,且经营状况较好。其中,特来电运营充电桩数量达到11.2万个,位居第一,国家电网和星星充电的运营数量5.65万和4.4万个;第二梯队,中国普天、上汽安悦两家企业的充电桩运营数量则超过了1万个,分别为1.44万和1.26万;而深圳车电网、特斯拉、比亚迪等其他运营商的规模则在几千个左右。

规模优势与竞争壁垒

目前看来,充电桩行业的规模效应已经出现。第一梯队的几家企业最先有可能实现盈利。此前,星星充电对外宣称已经可以实现盈利。特来电母公司青岛特锐德电气股份有限公司(300001)发布的财报显示,在半年报中显示,公司充电桩板块亏损从2016年的3亿,到2017年的2亿,已经缩减至3000万。

特来电在财报中表示,截止报告期末,累计成立子公司88个、项目落地城市288个,累计投建充电桩约19万个,上线运营超过12万个,累计充电达到10亿度。

“如果单靠充电桩运营,难以带来盈利。除了技术领先之外,商业模式必须多元且创新。”一家充电桩运营商高层人士告诉智库君。

比如,特来电提出“共建共享”的轻资产运营模式,决定从充电桩投建型企业转型为充电网运营公司。据悉,特来电将挑选出盈利优质的充电站,和有资源、有资金、有眼光的战略合伙人共建共享,由合伙人持有资产,由特来电负责建设、运营和平台服务,实现公司平台化的轻资产运营。

特来电财报中表示,目前有20多个地方政府平台和企业、以及北汽新能源、长安等汽车已经成为特来电合伙人股东。“共建共享”的运营模式可以帮助公司在合理控制自有资本投入的基础上,汇集更多的优质资源和社会力量,同时也可有效带动充电设备的销售,为公司贡献更多的收入和利润。

“当前充电设施产业存在的问题来源于产业的快速发展,应该从发展过程中靠行业各参与单位协作共同解决,要认真研究电动汽车用户充电行为,合理引导产业发展。充电基础设施产业应立足于新能源汽车整个产业链协同发展,创新研发充电技术、探索充电运营模式、提升充电产业盈利能力。”国网电动汽车公司副总经理贾俊国此前表示。

部分公司通过快速布局充电桩形成的规模优势,已经成为重要的竞争壁垒。抢占充电桩行业布局先机,需要投入巨大并且持久的资金。这都将加速充电桩行业的洗牌。

“有人退出,不代表充电桩行业发展会因此受阻,优胜劣汰,留下强者。”一家充电桩运营商高层告诉智库君,未来充电桩行业的洗牌将更加明显,资源向头部企业集中,未来会有更多充电桩企业将被淘汰。

原创: 智库君 中国汽车三十人智库

来源:

标签:

相关信息

MORE >>-

2025年经济形势分析和2026年经济走势预测

2025年我国经济运行总体平稳,基本实现了经济增长率的预期目标,但同时仍然面临较多问题:国际环境复杂多变,内需明显不足,房地产市场持续低迷,地方政府债务问题严峻,内卷式竞争激烈。未来一段时间,我国经济会将面临生产过剩局面。

-

阳光电源与HVDC

当 ChatGPT 每一次应答背后是成百上千颗 GPU 高速运转,当数据中心的耗电量直逼中小型城市,电源技术的升级已经不是 “选择题” 而是 “生存题”。英伟达 800 伏高压直流(HVDC)白皮书的发布,就像一声发令枪,让这个隐藏在算力背后的赛道彻底站上风口。

-

专家深度解读“钠离子电池”:走出实验室后,它能改变能源的未来吗?| 2026十大突破性技术

在元素周期表上,钠就排在锂的正下方。作为同门师兄弟,它们有着极其相似的化学性质。然而,在过去的三十年里,锂离子的光芒几乎盖过了一切,而钠离子却长期被锁在实验室的冷宫里。故事要从 20 世纪 70 年代说起。

-

“十五五”电力行业高质量发展的战略抉择——电力筑基 绿脉领航

站在“十四五”收官与“十五五”谋划的历史节点,电力行业已不再是单纯的能源供给载体,更成为支撑“双碳”目标、赋能新质生产力、保障国家安全的核心基础设施。作为新型能源体系的核心组成部分,电力行业的转型成效直接关系到经济社会高质量发展的成色。

-

2026年人工智能(AI)十大趋势

中央广播电视总台联合工信部中国电子信息产业发展研究院、中关村科学城管理委员会、武汉东湖新技术开发区管理委员会、中

国科学技术大学、华中科技大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院、合肥人工智能与大数据研究院、科普中国等机构研究发布2026年人工智能十大趋势。 -

固态电池供应商备战2027:目标定好了,路线还在争

经济观察报采访多位固态电池供应商后了解到,从负极材料、电解质的技术路线分歧,到核心设备供应短缺,整个供应链距离量产目标还有不小的差距。更关键的是,部分电芯生产所需材料,目前仍停留在“真空手套箱”实验室制备阶段,不具备量产条件。

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415